エクセルで対数グラフを作成する方法をわかりやすく解説!

歩君

歩君エクセルで対数グラフを作成してほしいと言われたんですが、どんなグラフなのかもよくわかりません。作り方を教えてください。

ライクさん

ライクさん「対数」は、データの内容によって扱う数値の範囲が変わるから、少し難しいよね。対数グラフの作り方やどんなデータに適しているのかわかりやすく解説するね。

1つのものが倍になり、倍になったものがさらに倍になっていく状態になることを、「指数関数的に増える」といった表現を使うことがあります。

指数関数的に増加していく数値データをグラフ化する場合に便利なのが、「対数グラフ」です。

- 表データから散布図を作成

- 縦軸を右クリックして「軸の書式設定」の作業ウィンドウを表示

- 軸のオプションの項目にある「対数目盛を表示する」にチェックを入れる

エクセルでは、増加の割合が大きいデータに適している「対数グラフ」を簡単に作成することができます。

本記事では、対数が使用されるデータ例と対数グラフの作り方をわかりやすく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

対数グラフの作り方以外にも、エクセルのグラフに関する関連記事があります。

こちらの記事もぜひ参考にしてみてください。

エクセルの対数グラフとは軸の目盛を対数で表したもの

エクセルで対数グラフを作成する前に、「対数」について簡単におさらいしておきましょう。

対数とは、「a」をp乗したら「b」になるとした場合、べき指数の「p」のことを指します。

対数と指数は同じような意味で使われますが、どこを視点にしているかで名称が変わります。

具体的な数字を使って確認してみましょう。

「8=23」という数式を指数の観点から言葉に変換すると、「8は2を3乗したもの」です。

同じ意味を持つ「log28=3」の数式を言葉に変換すると、「2を何乗したら8になるのか?の答えは”3”」ということになります。

上記の計算式からわかるように、対数が使用されている数値はべき乗で増加していくため、最小値と最大値の数値の差が大きくなります。

ライクさん

ライクさん倍々で増加するデータを使ったグラフの例を見てみよう!

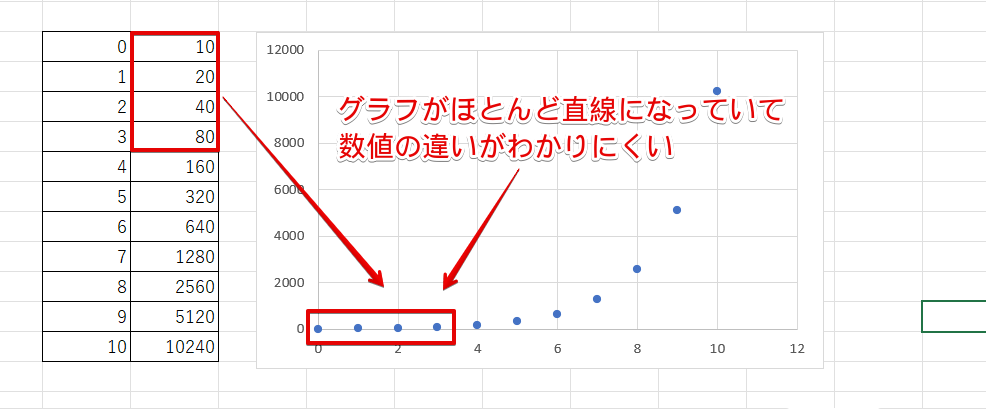

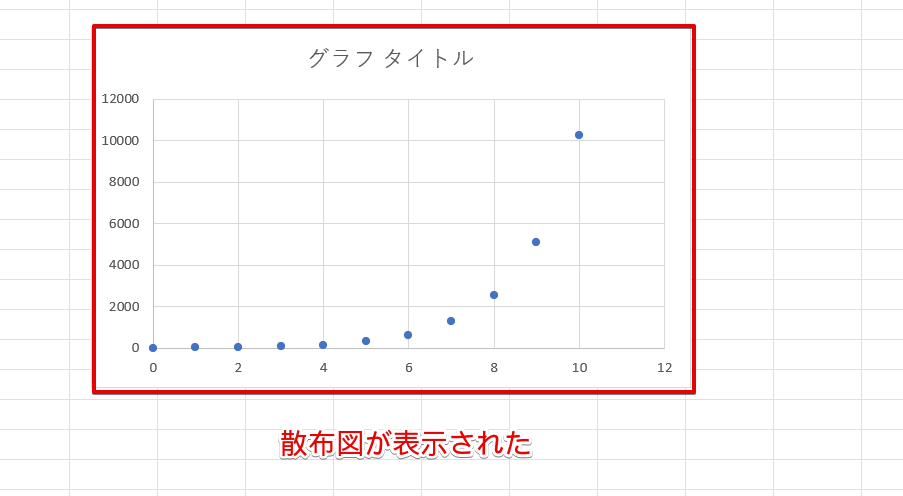

これは、1分毎に右側の数字が倍になっていくデータを使って作成した散布図です。

0~3分の間の値も変化していますが、ほとんど直線の状態になっていて違いがよくわかりませんね。

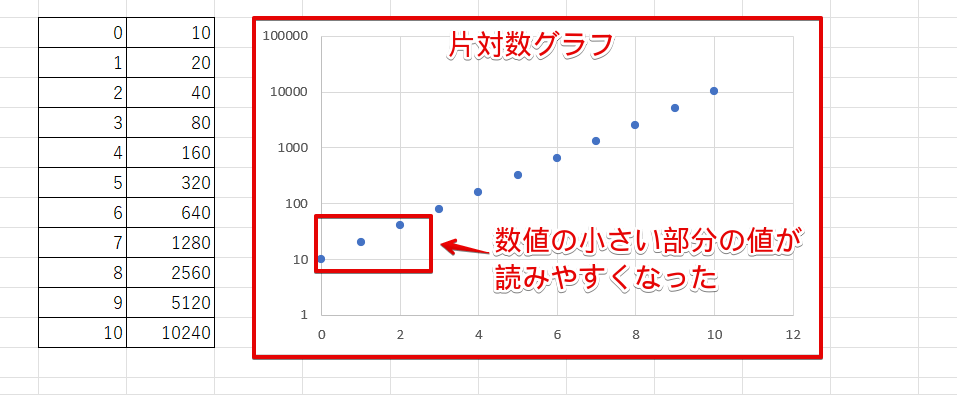

これは、同じデータを「片対数グラフ」にしたものです。

ライクさん

ライクさん目盛の間隔が変わったことで、小さい数値の値も読みやすくなったね。

このように、数値が大幅に変化していくデータをグラフ化したい場合は「対数グラフ」を活用してみましょう。

片対数グラフを作成する

対数は、時間や期間内での数値の推移を表すデータを扱うことが多いため、使用するグラフの種類は「散布図」または「折れ線グラフ」が適しています。

今回は、「散布図」を使って片対数グラフを作成する手順を解説していきます。

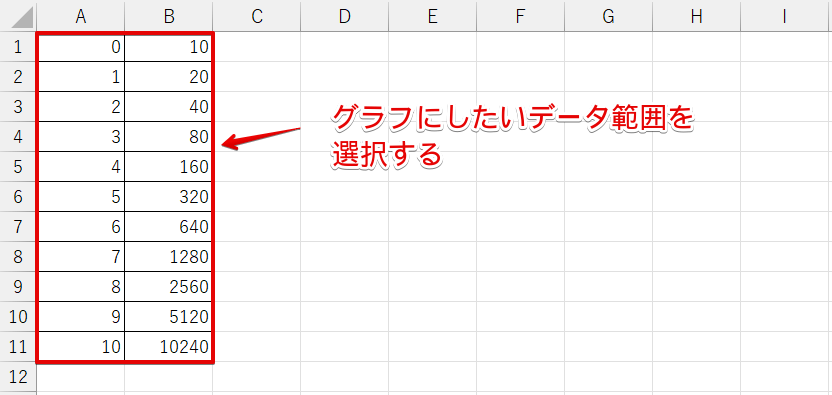

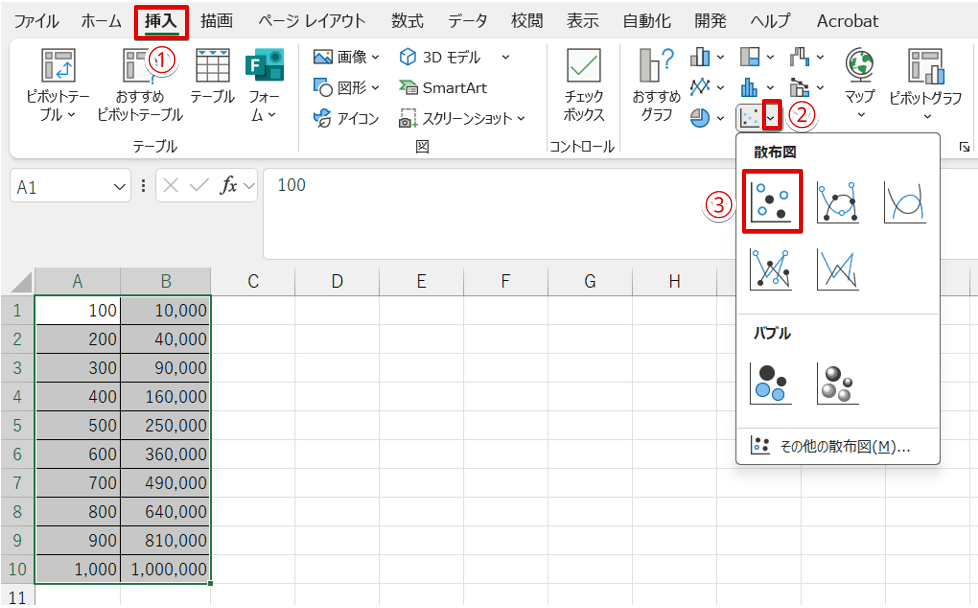

グラフに必要なデータ範囲を選択します。

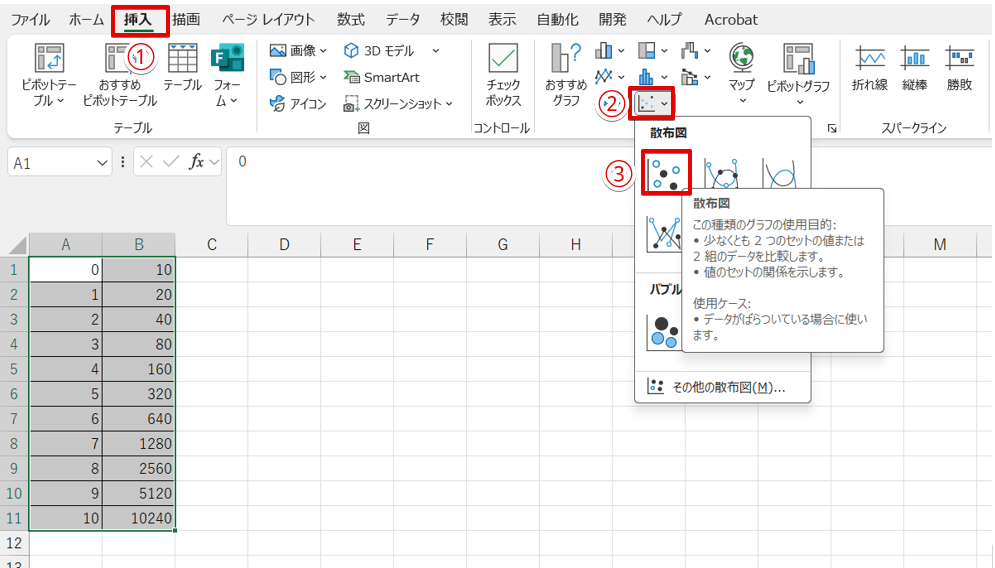

- 「挿入」タブをクリック

- 「散布図(X,Y)またはバブルチャートの挿入」のアイコンを押す

- 「散布図」のアイコンをクリックする

「散布図」が挿入されました。

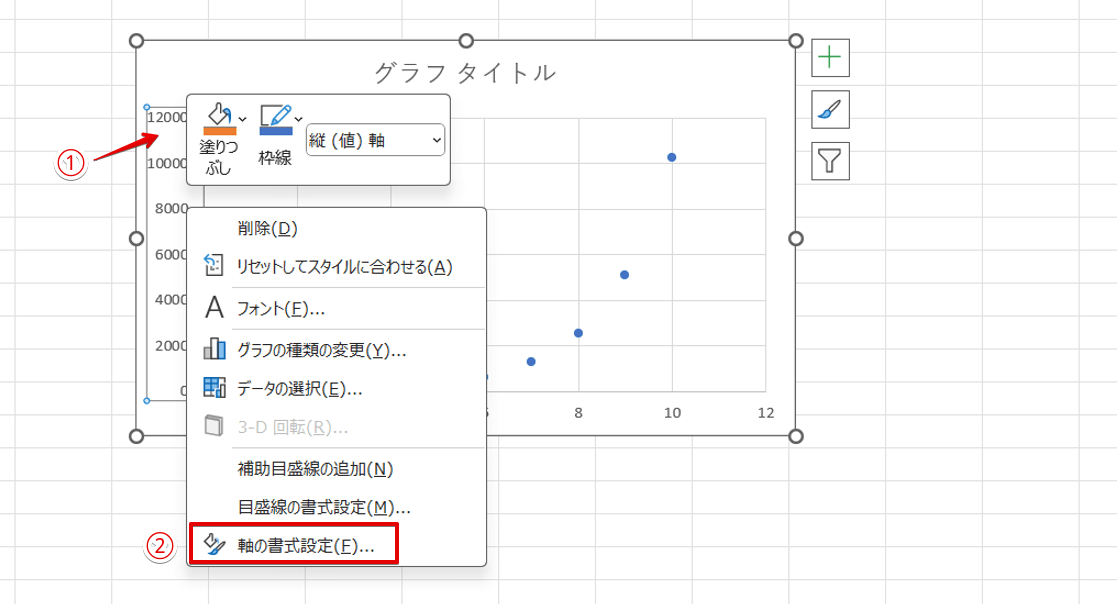

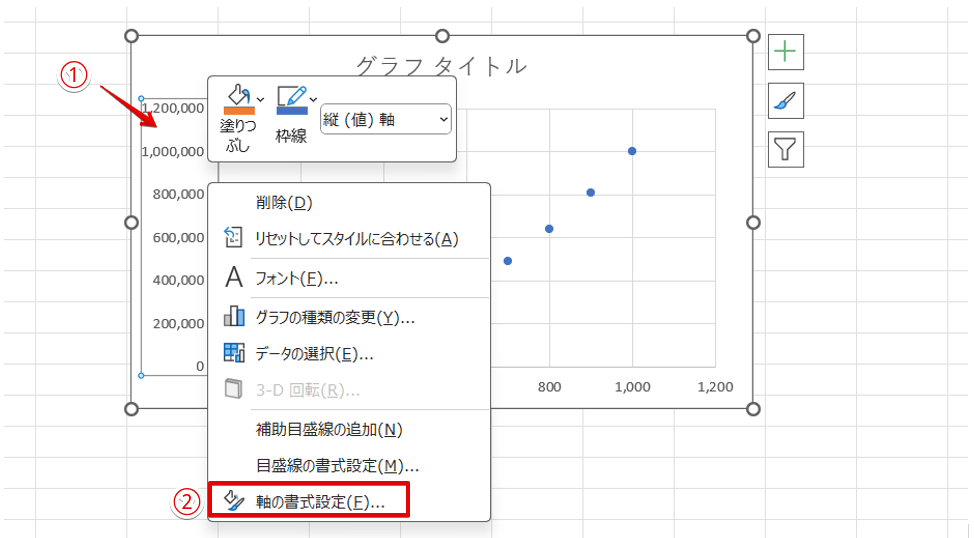

- 縦軸の上で右クリック

- 「軸の書式設定」を選択

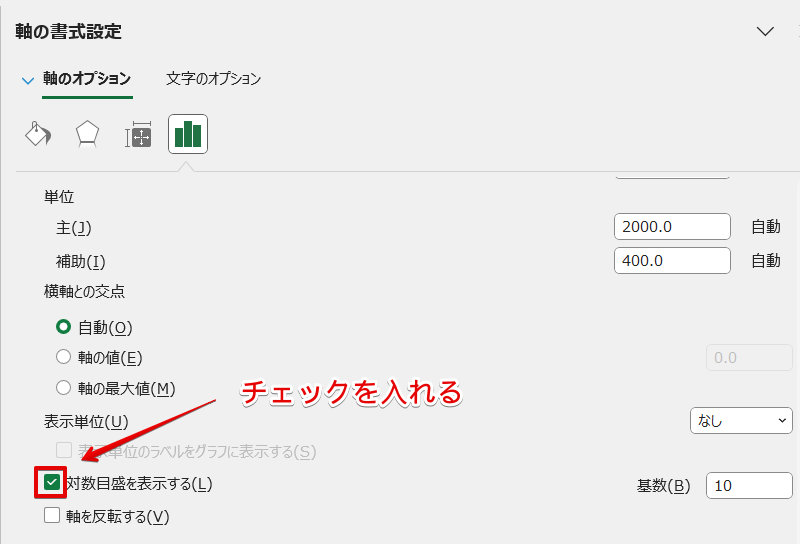

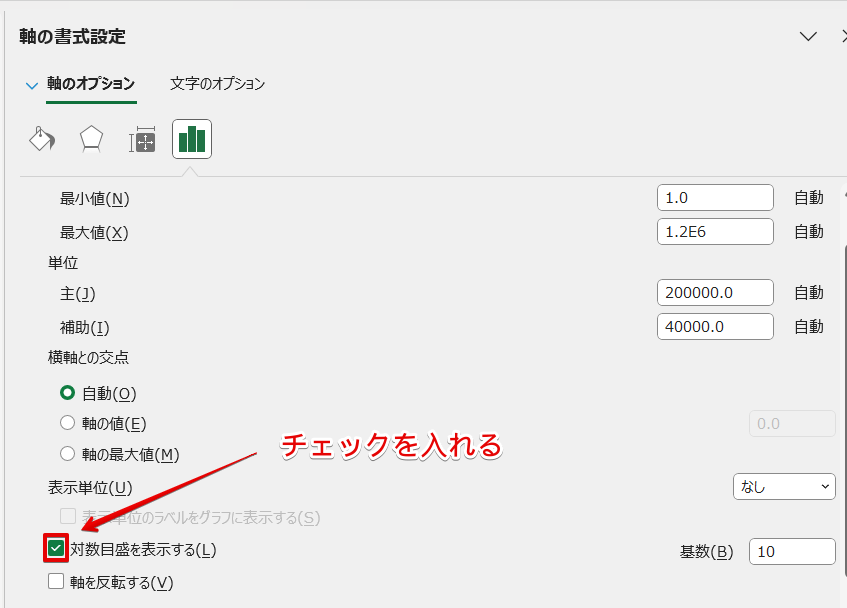

「軸の書式設定」の作業ウィンドウにある「軸オプション」のタブの「対数目盛を表示する」にチェックを入れてください。

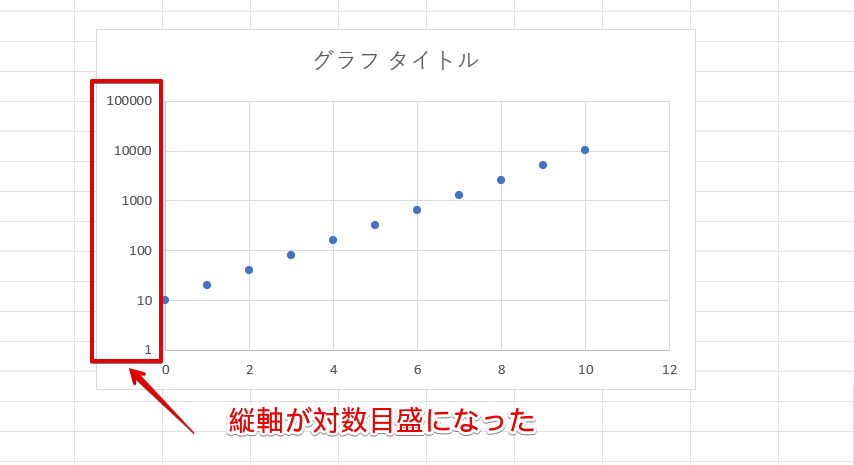

縦軸が対数目盛になり、「片対数グラフ」を作成することができました。

歩君

歩君対数目盛のところにある「基数」って何ですか?

ライクさん

ライクさん「基数」は、1つ位が上がるごとに何倍になるかを表す数字のことだよ。

対数目盛は、普通目盛とは異なり、目盛と目盛の間隔が前の数字の2倍になるように増加していきます。

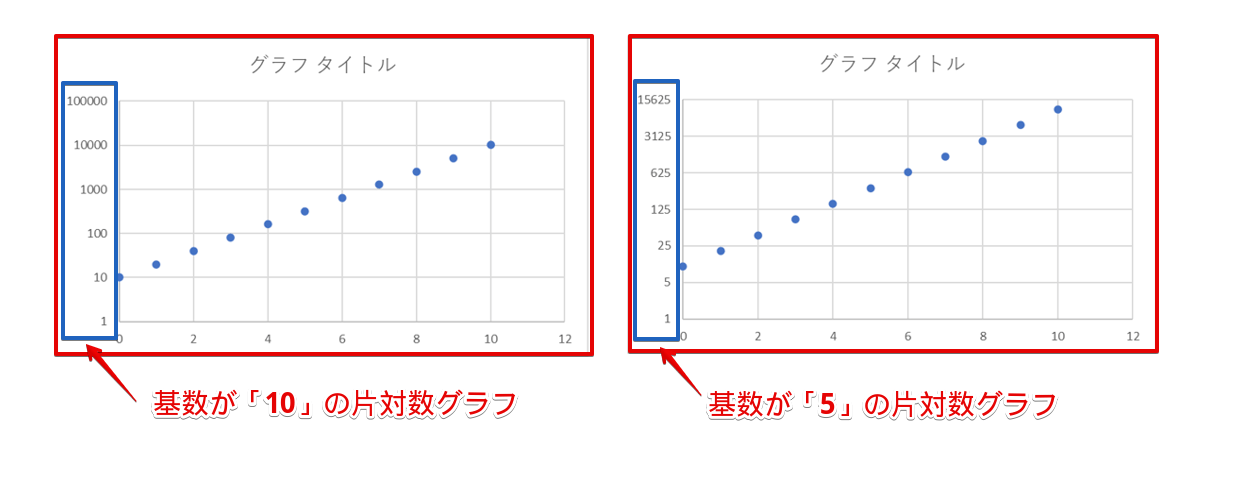

基数が「10」のグラフと「5」に変更したグラフを比較してみましょう。

左は基数が「10」の片対数グラフで、右は基数を「5」に変更したグラフです。

縦軸の目盛を見ると、基数が「10」のグラフは10倍で数字が増えていくため切りのよい数値になっています。

一方、基数を「5」に変更したグラフは、「5」を基準に倍々で増えています。

「基数」の数字は変更が可能ですが、目盛に1桁の数字が表示されてしまうため、特に問題がなければ「10」を使うのが一般的です。

両対数グラフを作成する

両対数グラフを作成する場合は、縦軸と横軸の両方を対数目盛で表示します。

ただし、対数目盛は「0(ゼロ)または負の値」を含めることができません。

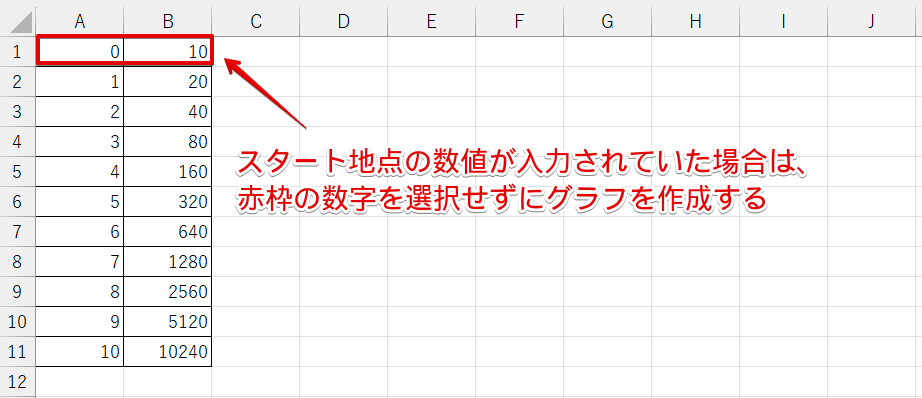

両対数グラフにしたい場合は、「0」を使わずに表を作成するか、赤枠の「0」が含まれている数字を選択しないようにしてグラフを作成してください。

両対数グラフの場合は、横軸の目盛も対数になるので、横軸の数値の増加の割合が少ない場合は「基数」に既定値の「10」を使うとほとんど目盛が表示されなくなるケースがあります。

縦軸の数字の増加が大きく、横軸の増加が少ない場合は、片対数グラフを活用しましょう。

表の数値を変更したデータを使って手順を解説します。

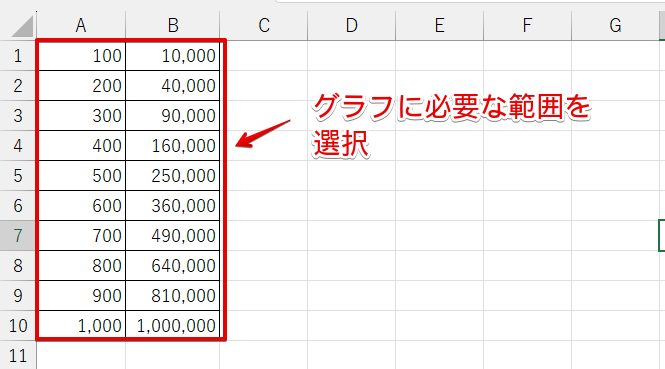

グラフに必要な範囲を選択します。

- 「挿入」タブをクリック

- 「散布図」のアイコンの下向き矢印をクリックする

- 「散布図」のアイコンを押す

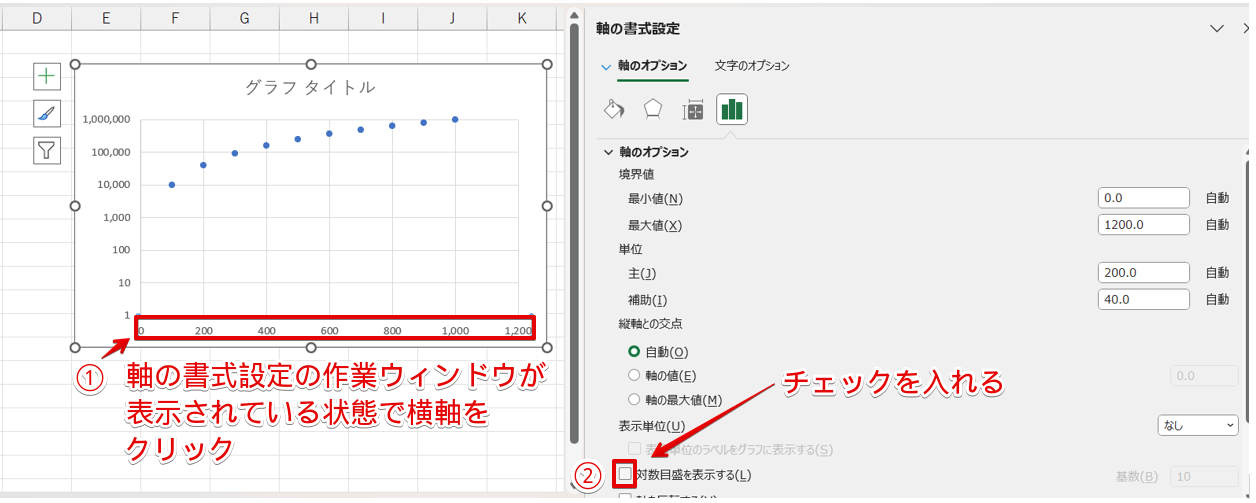

- 縦軸の上で右クリック

- 「軸の書式設定」を選択

「軸の書式設定」の作業ウィンドウの中にある「対数目盛を表示する」にチェックを入れてください。

- 軸の書式設定の作業ウィンドウが表示されている状態で横軸をクリック

- 「対数目盛を表示する」にチェックを入れる

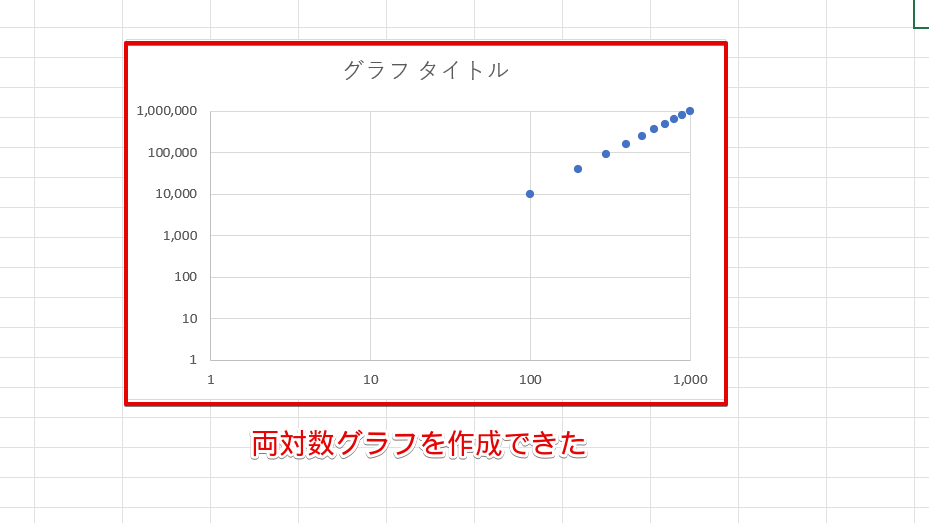

両対数グラフを作成することができました。

歩君

歩君散布図の系列が右側に寄ってしまっているんですけど、修正する方法はありますか?

ライクさん

ライクさん今回のグラフのように系列が右側に寄ってしまったときは、最小値を変更してみよう!

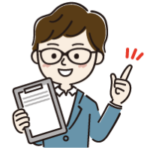

上記のようにグラフの系列が右側に寄ってしまったときは、最小値を変更するとグラフ全体に系列を表示することができます。

横軸を選択してから「軸の書式設定」の作業ウィンドウを開き、境界線の「最小値」を「100」に変更してみましょう。

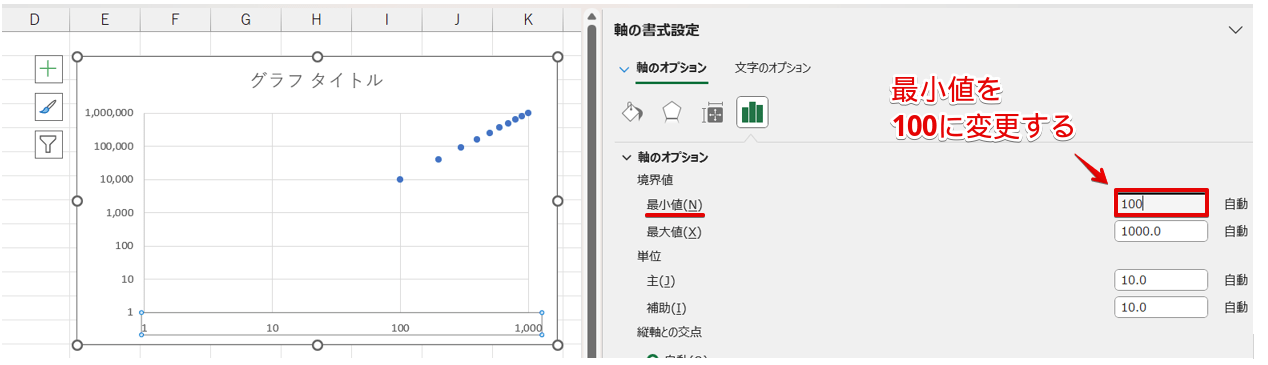

これは、横軸の最小値の値を変更する前と後を比較したグラフです。

系列の値が存在しないデータ範囲を省くことで、上記のように全体的に系列が表示されるようになります。

使用するデータに合わせて、最小値や最大値を変更してみてください。

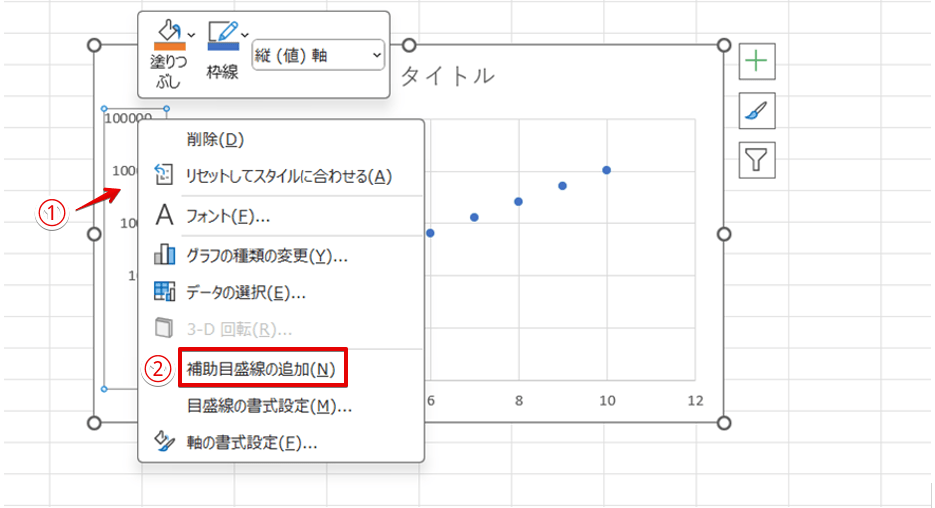

補助目盛線を表示

対数グラフも通常のグラフと同じように、「補助目盛線」を表示することができます。

作成した対数グラフに、補助目盛線を表示してみましょう。

- 縦軸の上で右クリック

- 「補助目盛線の追加」を選択

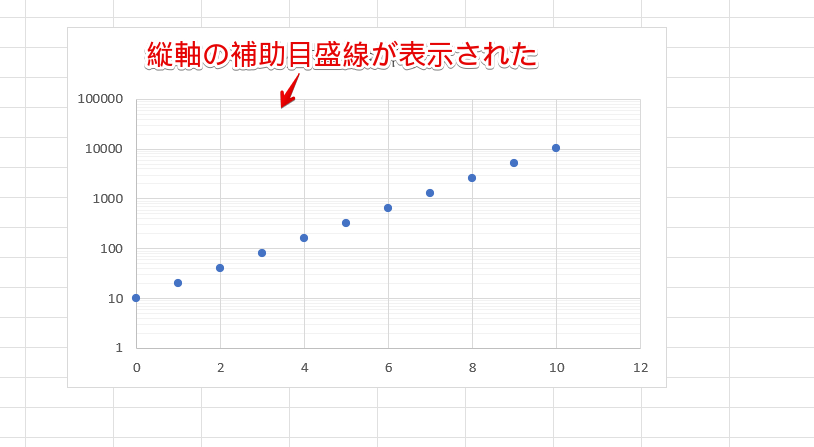

縦軸の補助目盛線が表示されました。

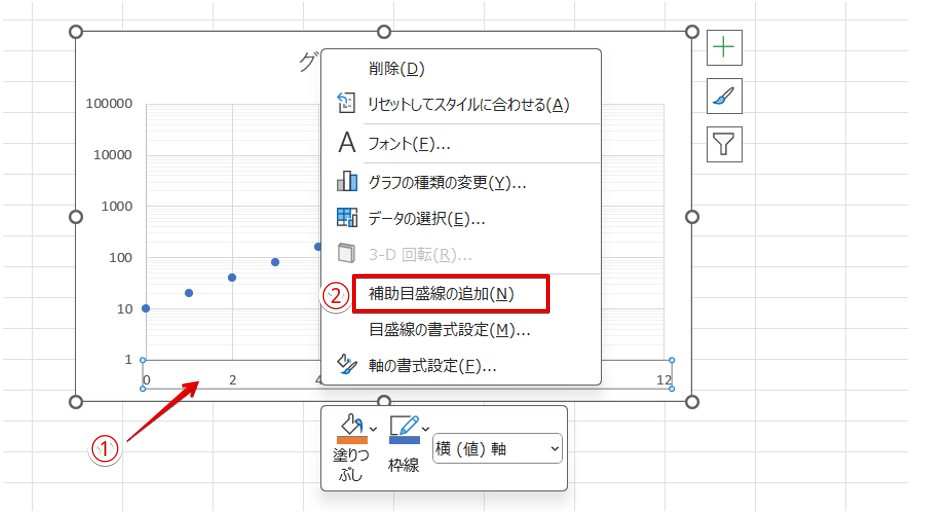

- 横軸の上で右クリック

- 「補助目盛線の追加」を選択

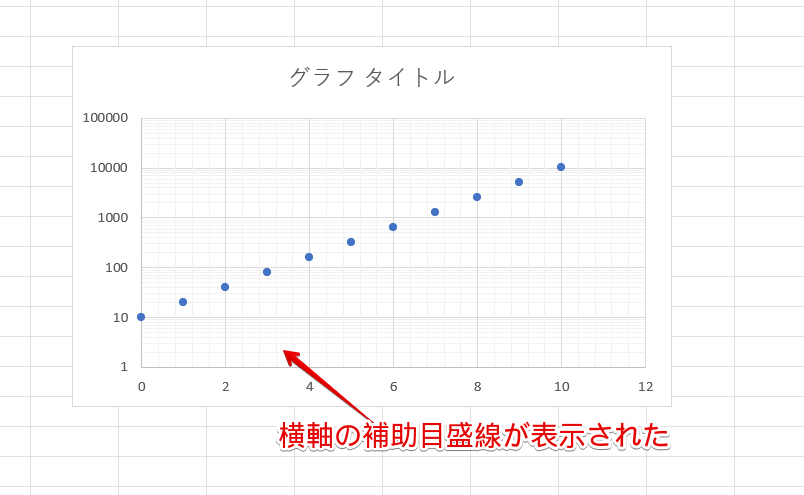

横軸の補助目盛線を表示することができました。

補助軸の目盛線は、「縦軸のみ」、「横軸のみ」、「縦軸と横軸の両方」に表示することが可能です。

今回は、縦軸と横軸の両方に補助軸を表示する方法を紹介していますが、データに合わせて表示する軸を変更してください。

エクセルのグラフの普通目盛と対数目盛の違いと使い分け

歩君

歩君普通の目盛と対数目盛の違いはわかったんですが、どう使い分けたらいいんですか?

ライクさん

ライクさん普通の目盛と対数目盛の違いと、使用するデータ例を紹介するね。

「普通目盛」と「対数目盛」は、数値の増加の割合によって適している目盛の種類が変わります。

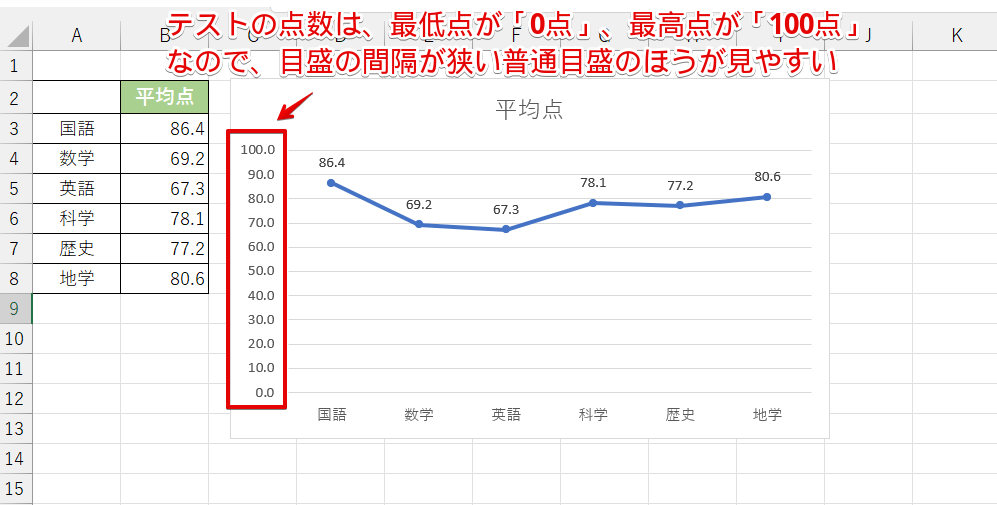

これは、教科別のテストの平均点をグラフにしたものです。

テストの点数の場合、最低点が0点、最高点が100点なので、目盛の間隔を自由に設定できる普通目盛が適しています。

他にも、「年間の月別の売上金額の推移」、「日数別の売上額の推移」など、数字の増減が少ないデータをグラフ化する場合は、普通目盛を使用しましょう。

反対に、「細菌の増加数」、「数日で感染者が倍増するようなウイルスの感染者数の推移」、「細胞分裂を繰り返している細胞の数の推移」といったように、期間や時間の経過とともに数値が倍々で増えていくようなデータの場合は、対数目盛が適しています。

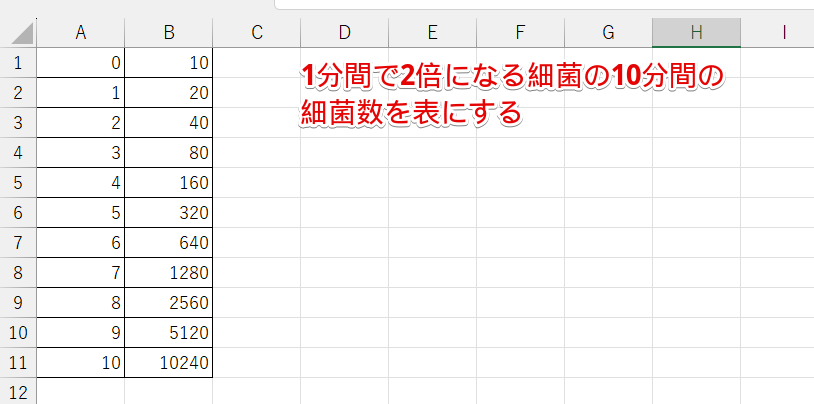

これは、1分間で2倍になる細菌が10個あり、1分毎の細菌数の変化を表にしたものです。

このような表の場合、時間経過の増加は1分ずつですが、細菌数は倍々で増加していくため、片対数グラフが便利です。

普通目盛と対数目盛の使い方をまとめると以下のようになります。

| データの内容 | 適しているグラフの種類 | 適しているデータ例 |

|---|---|---|

| 縦軸、横軸ともに数値の増減がゆるやかなデータ | 普通目盛を使用したグラフ | 売上額の推移、平均点の比較など |

| 縦軸は急激に増加するが、横軸の数値の増加が少ないデータ | 片対数グラフ | 時間経過による細菌の増殖数など |

| 縦軸、横軸ともに急激に増加していくデータ | 両対数グラフ | 地震の規模と発生回数の関係など |

数値が急激に増加するデータを使ってグラフを作成する場合は、対数目盛を活用してみてください。

エクセルで対数グラフを作成する方法に関するQ&A

- 対数目盛と普通目盛の違いを教えてください。

-

対数目盛は、「基数」の数字を変更しない場合、前の目盛の数字に対して次の数字が倍になるように表示されていきますが、普通目盛は目盛の間隔を自由に設定することが可能です。

対数目盛の「基数」については、本文内で解説していますので参考にしてください。

- 対数スケールを使うメリットは何ですか?

-

対数グラフは、「基数」の数字を変更しない場合は、目盛の数字が10倍で増加していきます。

データの値が倍々で増えていくデータの場合、普通目盛で表示すると小さい値の動きがわかりにくくなることがあります。

しかし、対数目盛にすることで目盛の数字の間隔が広くなるため、「小さな値が大きな値に埋もれてしまうことがなくなる」、「数値の表示や推移がわかりやすくなる」といったメリットがあります。

本文内で普通目盛と対数目盛を使用したグラフの画像を紹介していますので、目盛の違いによるデータの見え方などの参考にしてみてください。

- エクセルのグラフで対数表示する方法を教えてください。

-

対数目盛を表示したい縦軸または横軸を右クリックして、ショートカットメニューから「軸の書式設定」を選択して作業ウィンドウを開きます。

「軸の書式設定」の作業ウィンドウ内にある「対数目盛を表示する」にチェックを入れると、グラフの目盛に対数を表示することができます。

縦軸だけを対数にした場合は「片対数グラフ」、縦軸と横軸の両方を対数にした場合は「両対数グラフ」になります。

詳しい手順は、本文内の解説をご覧ください。

数値が倍々で増える数値データをグラフ化してみよう!

数値データを使ってグラフを作成する場合、数値の増減がゆるやかなデータもありますが、細菌の増加数のように時間の経過とともに数値が倍々で増加していくデータもあります。

数値が急激に増えているデータをグラフ化する場合は、対数グラフが便利です。

ただし、対数グラフの目盛は10倍で増えていくため、数字の増加が少ないデータには適していないので注意してください。

最後に、片対数グラフを作成する手順をおさらいしておきましょう。

- 表データから散布図を作成

- 縦軸を右クリックして「軸の書式設定」の作業ウィンドウを表示

- 軸のオプションの項目にある「対数目盛を表示する」にチェックを入れる

数値の増加の割合が大きいデータを使ってグラフを作成する場合は、対数グラフが便利です。

対数目盛を活用して、見やすいグラフを作成してみてください。

対数グラフを作成する方法以外にも、グラフに関する関連記事があります。

こちらの記事もぜひご覧ください。